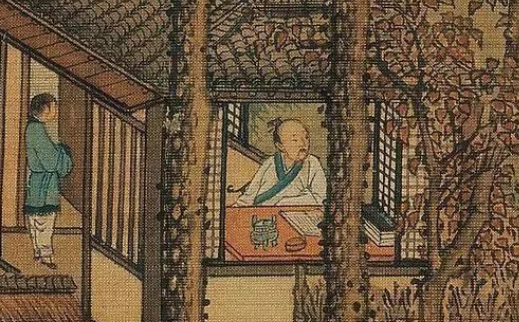

自古以来,文人与书籍之间的关系可谓非同寻常。书籍不仅是他们孤独时的陪伴,更是心灵的寄托。对于爱书之人而言,买书和藏书是一种享受,书籍更是他们视为珍贵财富的象征。王国维曾言:“余毕生唯与书册为伴,故最爱而最难舍去者,亦唯此耳。”这位著名学者自16岁起便开始购书,藏书量更是超过万卷。即使在生命的最后时刻,他依然难以割舍那些书籍,足见其对书籍的深厚情感。

黄侃则是另一个典型的爱书者,他每月发薪后都会购买书籍,甚至为此让家人忧心生计。尽管如此,他对书的渴望始终不减,诗中写道:“十载仅收三万卷,何年方免借书痴?”这不仅是对书籍的热爱,也是对知识的渴求。

而郁达夫则在13岁时,路过杭州时选择用仅剩的钱购置大量旧书,而非欣赏风景。他的书单中甚至包括了3000册英文书,表明他对不同语言和文化的探索。曾有人问他为何不购中文书,他回应:“我九岁会写诗,18岁赴日留学,读的中文书数以万计,专攻过《辞海》,现在应该多读英文书了。”这显示出他对书籍的热情与对知识的追求。

唐弢则以其丰富的近现代期刊及作家珍本著作而闻名,巴金曾赞誉他的藏书,称“文学馆有了唐弢的藏书,文学馆就有了一半。”藏书在他们心中不仅仅是个人的癖好,而是为了更好地阅读与理解世界。在他们看来,一本好书如同一坛陈年美酒,越藏越香。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...